小中学生の「守備センス」を磨くには? 捕球→送球も自在に…元プロ推奨の“能力養成術”

将来の守備力向上の土台を作るコーディネーショントレーニングを紹介

“守備力向上”は多くの少年野球チームが重視する課題だ。捕球技術以前に、まずは体を思い通りに動かす感覚や、状況判断力も養っていく必要がある。そこで、練習に取り入れたいのが野球に必要な“7つの能力”を磨くコーディネーショントレーニング。元プロ選手やプロ関係者は、いきなり難しいプレーをさせるのではなく、段階的な指導や“周辺視野”を鍛える練習の必要性を指摘し、それぞれに推奨するコーディネーショントレのメニューをFirst-Pitchの取材で紹介している。

・ボールを怖がる初心者に、どうやって捕球を教えればよいか。

・守備の俊敏性や捕球から送球への連動性を高めるには、どんな練習があるか。

・守備中の状況判断力は、どうすれば鍛えられるのか。

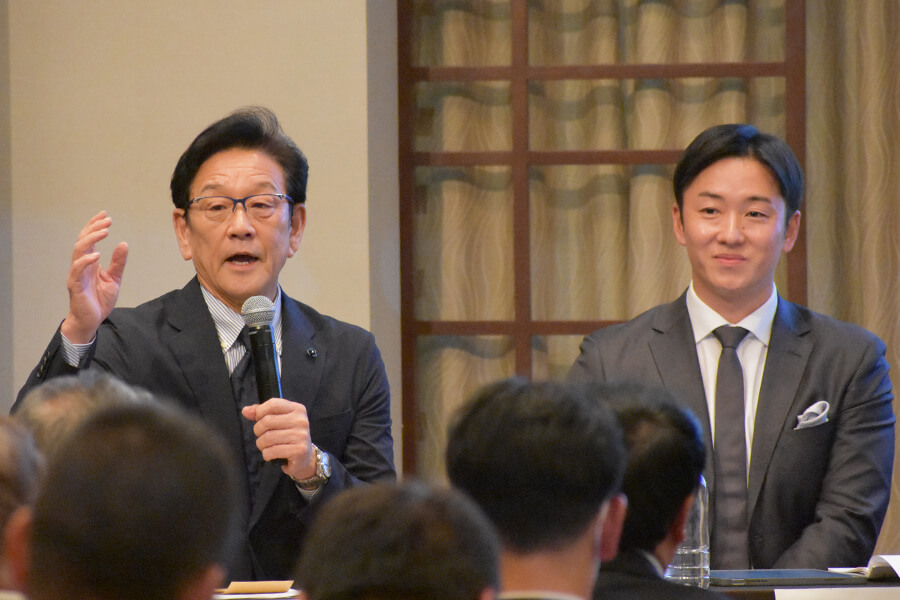

巨人のアカデミー運営に携わる読売巨人軍野球振興部長の倉俣徹さんは、初心者の捕球指導における「分習法」の重要性を語る。いきなりキャッチボールをさせると、ボールへの恐怖心や「球拾い」の退屈さで野球が楽しくなくなってしまう。そこで、ボールハンドリング(お手玉)などのコーディネーショントレから始め、「ゴロキャッチ」「トスキャッチ」「バウンドキャッチ」と段階的に難易度を上げ、「できる」という体験を積ませることが子どもの前向きな姿勢を引き出すという。10回や20秒といった短い目標設定で集中力を保たせ、多様なドリルを組み合わせて実践すると良いという。

元楽天投手でキッズコーディネーショントレーナーの土屋朋弘さんは、捕球から送球への連動性を高めるために、自宅でもできるコーディネーショントレを推奨している。ボール代わりに丸めた新聞紙を用意し、ペットボトルなど目印となるものを四隅に置き、その限定されたエリア内で、投げられた新聞紙を片手で捕球する。練習はシンプルだが、俊敏性や体の素早い切り返しを養えるという。体を動かし道具を操る「識別」、状況や相手の動きに合わせて対応する「変換」、相手や物との位置関係・距離感を把握する「定位」といった能力が高められ、将来の守備力向上につながると説明する。

元ヤクルトの大引啓次さんは、守備において大切な「周辺視野」を磨くコーディネーショントレを推奨している。内野手は特に、アウトカウントや走者の位置を常に把握し、幅広い視野で次のプレーを予測する必要がある。大引さんがお勧めするのは、パートナーと向き合って、2個のボールを同時に投げてもらい左右の手で掴む練習や、左右どちらから投げられるかを瞬時に判断して捕球するメニュー。前者は片足で行うなどのアレンジができ、後者は足運びを意識して捕球に行くところがポイント。守備での対応力を高めることにつながるドリルになると語っている。

守備力向上には、技術の習得と並行し、体を自在に操る感覚や状況判断力を養うことが欠かせない。そのためにも練習で技術を細分化したり、遊びの要素を取り入れたりすることで、守備のセンスは磨かれていくと言えるだろう。プロの知見を参考に、現場の課題に応じて工夫をしてみてはどうだろうか。

・ボールを怖がる初心者には、ボールハンドリングや簡単なゴロキャッチから始め、「できる」体験を積ませる分習法が有効だ。

・狭いエリア内で新聞紙を捕球するなど、体の切り返しや状況判断を伴うドリルは、俊敏性や連動性を高めるのに役立つ。

・2個のボールを同時に捕球する練習、左右いずれかを即時判断して捕球する練習は、周辺視を鍛え、判断力を磨くことにつながる。

大引啓次さん、土屋朋弘さんも参加…無料登録で指導・育成動画250本以上が見放題

大引啓次さん、土屋朋弘さんら元プロ野球選手も参加する野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」(ターニングポイント)では、無料登録だけでも250本以上の指導・育成動画が見放題。First-Pitchと連動し、元プロ野球選手やトップ選手を育成した指導者、少年野球の現場を熟知する指導者が、最先端の理論などをもとにした確実に上達する独自の練習法・考え方を紹介しています。

■専門家70人以上が参戦「TURNING POINT」とは?

■TURNING POINTへの無料登録はこちら