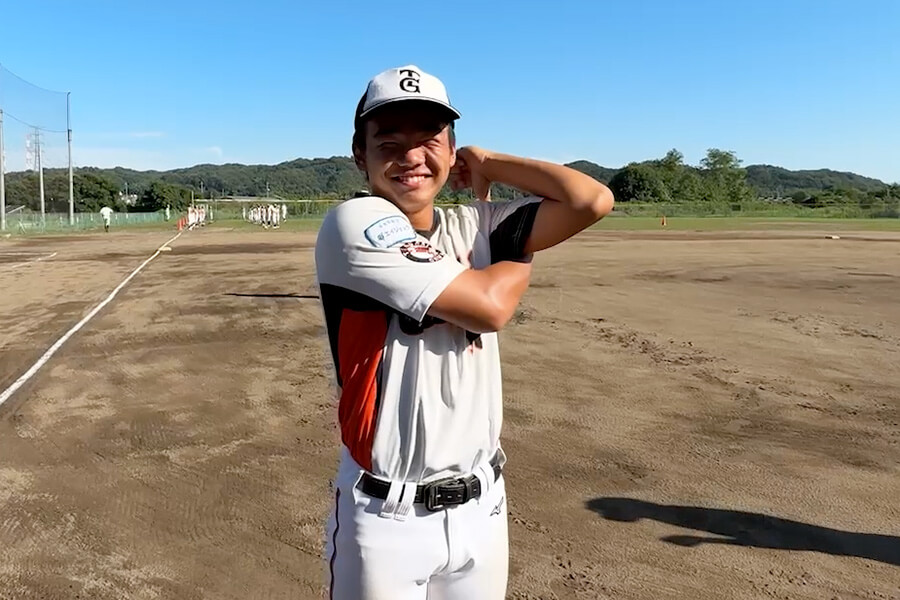

高崎中央ポニー・倉俣徹監督が解説…肩肘の怪我を防止するストレッチ

成長期の中学生指導には、怪我の予防に細心の注意が必要だ。今年7月の中学硬式野球ポニーリーグ全日本選手権を制した「高崎中央ポニー」(群馬)は、練習メニューも充実している。開始直後のウオーミングアップでは体をほぐすストレッチも時間をかけて行い、その後のキャッチボール直前にも、肩や肘などをしっかり伸ばしてケアする。First-Pitchでは小学生・中学生世代で全国制覇を成し遂げた指導者を取材。倉俣徹監督が狙いを解説した。【記事下の動画を参照】

「ウオーミングアップでのストレッチは、上半身と下半身、それに肩全体を柔らかくします。キャッチボールで球を投げる前は、ローテーターカフと呼ばれている部分(後述)をしっかり伸ばすんです。投げる動作は回転運動が入りますから、限界までストレッチで伸ばさないといけません。雑巾を絞るようなひねりを入れたりして、しっかり伸ばすことが大事。それは怪我の予防につながります」

ランニングなどのウオーミングアップ中のストレッチは、主に2人1組で行う。1人は選手の後ろに回って背中や脚を押し、肩周りや股関節周辺などを柔らかくする動きをサポートする。一方、キャッチボール直前は各選手が1人で両肩や肘、手首を回したり伸ばしたりするストレッチを入念に繰り返す。

倉俣監督が説明した「ローテーターカフ」は、肩の奥にある小さな筋肉のグループ。棘(きょく)上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋の4つを指し、球を投げる際に腕をスムーズに回したり、肩関節を安定させたりする大事な役割を担う。強い球を投げるためには欠かせない筋肉で、野球選手はこの部分を鍛える。同時にしっかり伸ばして柔らかくすることで怪我の予防につながる。

「私は1990年代に全米公認トレーナー(NATA)とコンディショニングスペシャリスト(NSCA)の資格を取得したので、メジャーリーガーが実践する肩周りのストレッチは、誰よりも早く導入したと思います」。倉俣監督は日米の大学・大学院で教育学、スポーツ科学、スポーツ医学を学び、巨人ではトレーニングコーチやアカデミーコーチを担当してきた。そうした経験が、“指導の源泉”となっているという。

体の成長もサポート「補食は当然のこと」

スローイングは、普段の生活ではあまりない動作のため、体がほぐれていないと怪我に直結する恐れがある。無理のないフォームで投げることはもちろん大事だが、投げる前の準備が故障回避につながる。「成長の差はありますが、一般的には第二次性徴期を迎える中2を境に子どもたちは体つきが一気に大人びてきます。ひげが生えて、声変わりして、背も凄く伸びる。そういう時こそ注意が必要なんです」。肩や肘の痛みを訴える選手には絶対に無理させない。

怪我予防と並行して、体の成長もしっかりサポートしている。練習開始から3~4時間後に「補食タイム」を設定。選手たちはおにぎりやサンドイッチなどを思い思いに頬張る。補食の内容はそれぞれの保護者に任せているといい、「今の野球で補食は当然のこと」と力を込めた。

当然、水分補給もこまめに行う。「練習や試合中に『水を飲むな』という時代もありましたが、スポーツ科学が発展したことで、今の子どもたちは体の成長や怪我防止という点で正しい指導を受けられている。水を飲めなかった時代を知る者としては、恵まれているなとも感じます」。そう言いながら「しっかり水分補給しろよ!」と声をかけるシーンがしばしば見られた。

「知識を駆使して、理詰めでやっていますから。努力するとか、頑張るというのは当然のこと。野球が好きな選手はみんなやっています。攻撃なら走者を進めるためのチーム打撃ができるのかなど、そういうところで緻密な選手が勝ちますよね。それができるためにも、まずは怪我をしないことが大事です」

怪我しないことも大事な戦術の1つ。故障者が少なく、戦力が安定して計算できるのも日本一となった一因だろう。倉俣監督は10月末開催の「日本一の指導者サミット」に出演し、指導論の一端を披露する。

■実際のストレッチ→キャッチボールの様子

中学硬式ポニーリーグで全国制覇…高崎中央ポニーの指導・練習法を紹介!

Full-Count、First-Pitchと野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」では、10月27日から5夜連続でオンラインイベント「日本一の指導者サミット2025」を開催します。小学生・中学生の各野球カテゴリーで全国優勝経験がある全11チームの少年野球監督を招き、日本一に至るまでの指導方針や独自の練習方法について紹介していきます。参加費は無料。登場予定チームなどの詳細は以下のページまで。

【日本一の指導者サミット2025・詳細】

【参加はTURNING POINTの無料登録から】